鯡魚作為一種富含油脂和營養(yǎng)的魚類,深受食客的喜愛。而5月7日發(fā)表于《自然》的最新研究顯示,在過多年長鯡魚被捕撈后,年輕鯡魚正在“迷路”,無法找到傳統(tǒng)產(chǎn)卵地,導致這種美味變得不易獲得。

一個多世紀以來,全球最大的鯡魚種群每年都會遷徙到挪威南部海域產(chǎn)卵,漁船在此等候豐收。但到了2021年,僅有少量鯡魚抵達,漁民空網(wǎng)而歸。他們不得不航行數(shù)百公里更遠的距離,以捕獲相同數(shù)量的鯡魚。“這相當戲劇化,我們需要找到答案。”挪威海洋研究所漁業(yè)生物學家Aril Slotte說。對此,他與同事聯(lián)合開展了這項研究。

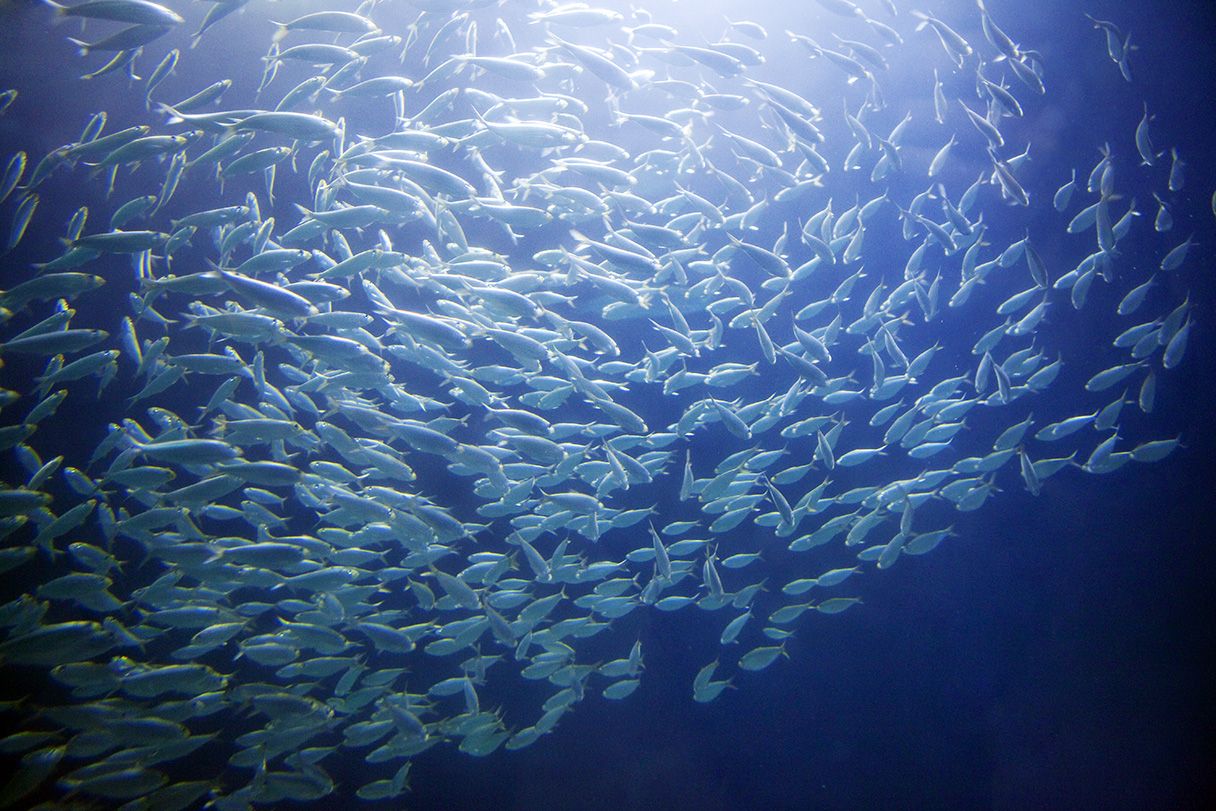

在過多年長鯡魚被捕撈后,年輕鯡魚無法找到傳統(tǒng)產(chǎn)卵地。圖片來源:PICTURE PARTNERS/SCIENCE SOURCE

在遙遠的地球北端,成年的鯡魚每年冬天在挪威最北部的峽灣度過,然后向南游至多1300公里到默勒地區(qū)繁殖。沿岸漁船在此裝滿漁獲,直至魚群進入挪威海,多國大型漁船繼續(xù)捕撈,而剩余鯡魚則返回北端。

由于鯡魚年價值數(shù)億美元,經(jīng)濟價值極高,挪威等國數(shù)十年來密切監(jiān)測其數(shù)量、分布和捕撈情況。研究人員分析這些數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),2020年后,大部分鯡魚不再于默勒附近產(chǎn)卵,而是在南下途中停留在距默勒800公里的挪威羅弗敦群島附近。抵達默勒的多為年長鯡魚,而年輕鯡魚則在羅弗敦附近的新地點產(chǎn)卵。

20多年前曾有漁業(yè)學家提出,不同世代相對豐度的變化會影響遷徙模式,因為年輕、較小且缺乏經(jīng)驗的魚傾向于跟隨年長、較大的魚長途旅行。如果周圍的老魚較少,那么一些或大多數(shù)缺少領(lǐng)導的年輕魚可能會去別的地方。但該想法此前從未在野外得到明確驗證。

Slotte認為,這正是現(xiàn)實中發(fā)生的情況,而人類難辭其咎。漁船偏愛捕撈體型更大、價值更高年長鯡魚,并且年它們更易遷徙至國際水域,面臨更多拖網(wǎng)捕撈。此外,還存在過度捕撈的問題,2017至2022年間,各國捕撈量超出了建議的 40%。

但Polte并不完全認同產(chǎn)卵地轉(zhuǎn)移完全源于世代知識的喪失。他指出,氣候變化或環(huán)境波動可能發(fā)揮了作用,而此次轉(zhuǎn)移發(fā)生時海面溫度較高,鯡魚或許選擇在更涼爽的水域產(chǎn)卵。對此,Slotte反駁稱,過去即使溫度變化,鯡魚仍定期在默勒附近產(chǎn)卵。

這種干擾可能在其他具有社會性和遷徙習性的魚類種群中重演。“我們視之為警示。” Slotte認為,減少危害的一種方法是讓漁業(yè)管理者限制老魚捕撈,維持種群年齡結(jié)構(gòu)的平衡。但這說起來容易做起來難,Slotte預計,在挪威海域?qū)嵤┐祟惐O(jiān)管變革還需多年規(guī)劃、研究和談判。

與此同時,生態(tài)系統(tǒng)可能發(fā)生更多變化。虎鯨等捕食者可能追蹤鯡魚至新產(chǎn)卵地,依賴鯡魚幼魚隨洋流北上的瀕危海鳥種群可能面臨食物短缺。盡管謎團已解,其影響仍將持續(xù)擴散。

相關(guān)論文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-08983-3