近日,中國水產科學研究院南海水產研究所院級海水池塘養殖生態環境調控創新團隊在“對蝦-海水羅非魚生態異位無抗高效健康養殖”方面研究取得新進展。相關研究成果以“Spatiotemporal dynamics, bioaccumulation, and critical influencing factors of antibiotics in tilapia aquaculture: A study on source identification and environmental fate within typical farming systems”為題,發表于環境工程領域國際知名期刊《Journal of Hazardous Materials》(JCR 1區,IF 12.2)(蘇浩昌副研究員為第1作者、曹煜成研究員為通訊作者)。

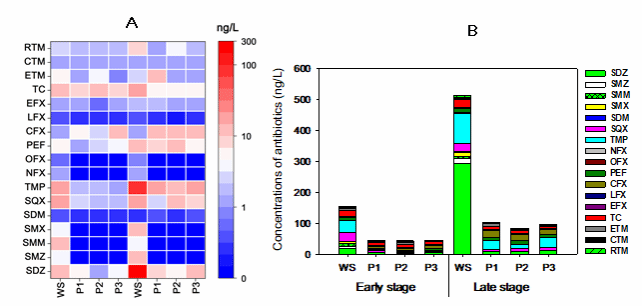

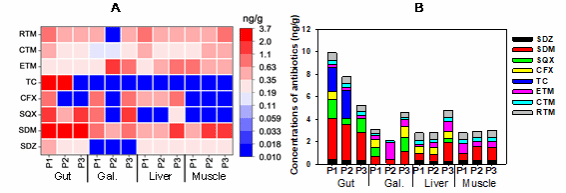

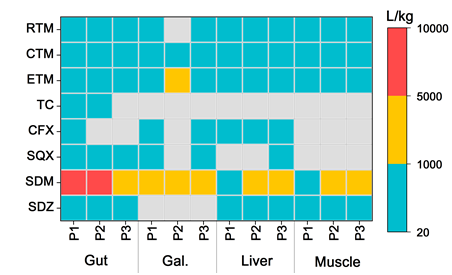

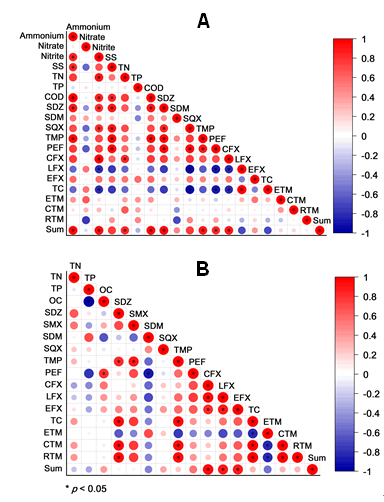

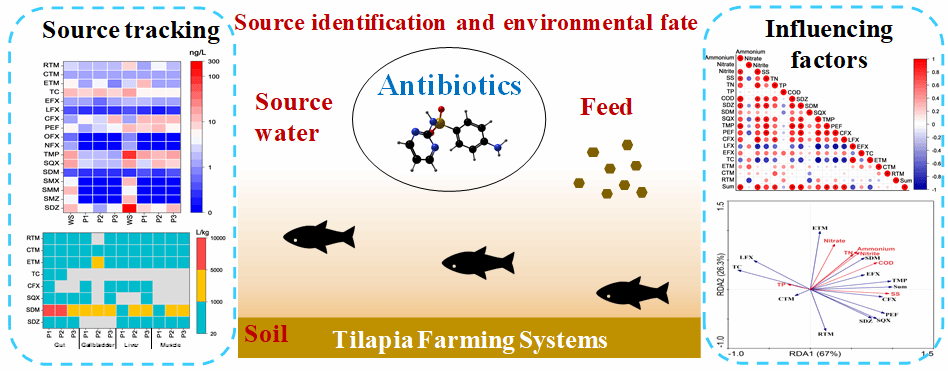

該研究圍繞“對蝦-海水羅非魚生態異位養殖系統”中羅非魚精養單元的抗生素污染來源、傳播、生物累積和歸趨進行系統分析,結果發現:① 引流自周邊水域環境的養殖水源水是池塘養殖生態系統抗生素的主要來源,來源貢獻度為80.65%,水源水中含有磺胺喹噁啉等10多種農業農村部禁用和限用而在飼料中無檢出的抗生素,總濃度高達517.34±45.36 ng/L;② 抗生素主要通過“養殖水源水—池塘水/沉積物—羅非魚”傳播和累積殘留,懸浮顆粒物和COD是影響抗生素分布和傳播的關鍵環境因子;③ 運用水產益生菌對水體環境理化因子及生物因子進行精準控制,質量安全有保障,在養成羅非魚魚體的抗生素總濃度為17.20±1.51ng/g,遠低于國家規定的100 ng/g限值,魚肉中僅為2.89±0.10 ng/g。④ 系統中抗生素的歸趨為環境池塘水(51.61%),自然降解(25.81%),羅非魚(17.20%),沉積物(5.38%);其中羅非魚腸道中抗生素濃度最高,以腸道>膽>肝臟>肌肉依次下降。

可見,研發和應用“水源水抗生素高效消除技術”和“綠色無抗健康養殖技術體系”,有助于在生產端防控環境抗生素污染潛在風險,保障養殖水產品質量安全。

該研究得到國家重點研發計劃項目(2023YFD2401705)、中國水產科學研究院科技創新團隊項目(2023TD57)、南方海洋科學與工程廣東省實驗室 (珠海)項目(SML2023SP236)、廣東省自然科學基金項目(2024A1515011273)、廣東省駐鎮幫鎮扶村農村科技特派員團隊項目(KTP20210297)等聯合資助。

該論文鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389424019071?via%3Dihub

不同養殖階段水源水、池塘水的抗生素濃度水平及變化特征

養殖羅非魚不同組織中抗生素的濃度水平

養殖羅非魚中不同組織對抗生素的生物累積因子

養殖系統中環境因子與抗生素濃度的相關性分析

論文圖摘要