上海海洋大學教授陳良標���、胡鵬團隊聯合華東師范大學教授楊嘉龍團隊�,首次揭示了羅非魚在無乳鏈球菌感染過程中,IFNγ-IL8信號通路通過調控中性粒細胞分化增強宿主抗菌防御的分子機制����,為水產動物抗病育種及脊椎動物先天免疫研究提供了新視角��。相關研究近日發表于《先進科學》。

在水產養殖中,無乳鏈球菌感染是導致羅非魚大規模死亡的重要病害之一�����,嚴重制約產業健康發展����。宿主免疫防御依賴多種細胞的協同作用,但傳統研究難以捕捉感染過程中免疫細胞的異質性變化�����。單細胞RNA測序(scRNA-seq)技術的出現��,為精準解析免疫系統的復雜動態提供了有力工具��。

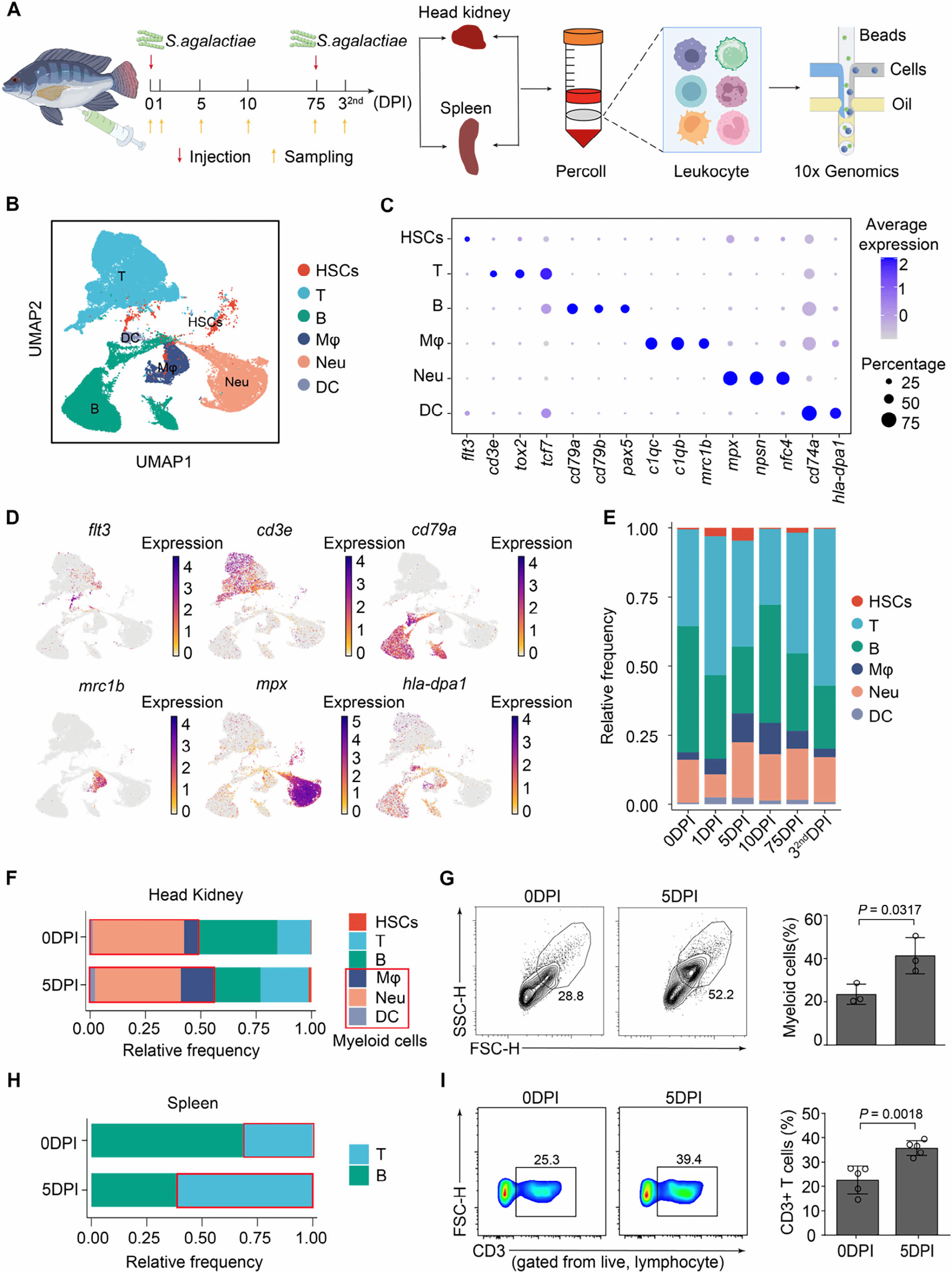

研究團隊以尼羅羅非魚為模型,系統分析了感染無乳鏈球菌后6個關鍵時間點��、共計11.3萬個免疫細胞的轉錄組動態�����。研究結果顯示�����,中性粒細胞比例在感染后1天從14.86%驟降至7.33%,隨后逐步恢復�����。

進一步地����,研究團隊鑒定出7個中性粒細胞亞群,其中il8+亞群表現出終末分化特征�,且高表達抗菌及炎癥相關基因�,表明其在抗菌免疫應答中發揮核心作用����。il8+中性粒細胞具有最高的II型干擾素信號活性,且IFNγ刺激可顯著誘導人和羅非魚的il8+中性粒細胞擴增����。此外�,IL8處理能顯著提升細胞的吞噬能力和活性氧生成水平����,直接增強抗菌功能���。

研究圖示���。圖片由研究團隊提供

該研究首次揭示了IFNγ-IL8信號通路通過調控中性粒細胞分化命運決定�����、增強宿主抗菌防御的分子機制���,豐富了硬骨魚類免疫應答的理論體系��,為羅非魚抗病育種提供了潛在分子靶點,并通過跨物種比較�,為理解脊椎動物先天免疫的進化保守性提供了新的理論依據���。

相關論文信息:https://doi.org/10.1002/advs.202504840