近日,中國水產科學研究院南海水產研究所院級南海漁業生態環境監測與評價創新團隊谷陽光研究員和黃洪輝研究員,聯合日本山形大學Richard W. Jordan教授、海南大學姜仕軍教授等,在全球變暖背景下稀土元素生態環境行為研究方面取得新進展。研究發現:全球變暖可顯著降低沿海海洋沉積物中稀土元素的生物可利用性和生態風險。相關成果以“Rising temperatures decrease rare earth element bioavailability and ecological risk in coastal sediments”為題,發表在環境科學與生態領域國際頂級期刊《Environmental Chemistry Letters》(JCR/中科院一區,IF=20.4,谷陽光為第一且通訊作者)。

稀土元素(包括鑭系元素和釔)因其獨特的化學性質,在現代高科技領域中扮演著不可替代的角色,廣泛應用于電子、可再生能源及工業制造等領域。隨著其大規模開采與使用,稀土元素逐漸進入環境,在土壤、水體和沉積物中不斷累積。海岸帶沉積物作為重要的環境匯,其中的稀土元素可能對水生物區系構成潛在生態威脅。然而,當前對于其在沉積物中的生態風險仍缺乏系統性定量研究。

在全球氣候變化背景下,溫度升高為污染物的環境行為帶來更多復雜性。溫度變化可能通過影響稀土元素的化學形態、遷移性和生物可利用性,間接調控其生態毒性。盡管近年來稀土元素作為新興污染物受到越來越多關注,但關于其在不同溫度條件下的環境行為和生態風險研究仍較為有限。

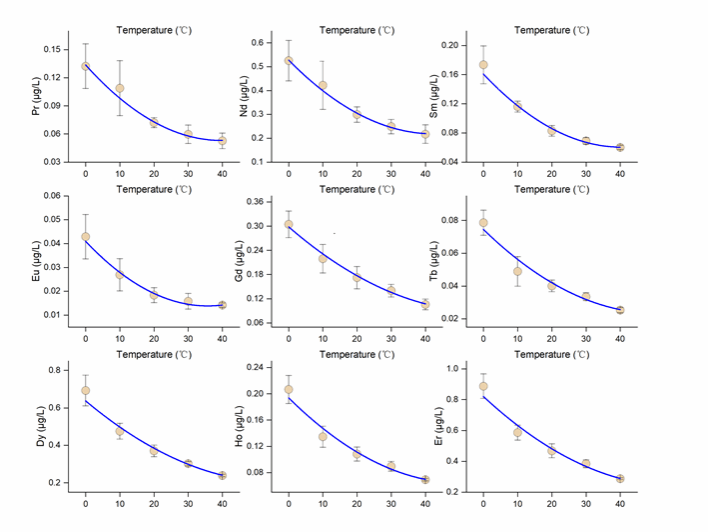

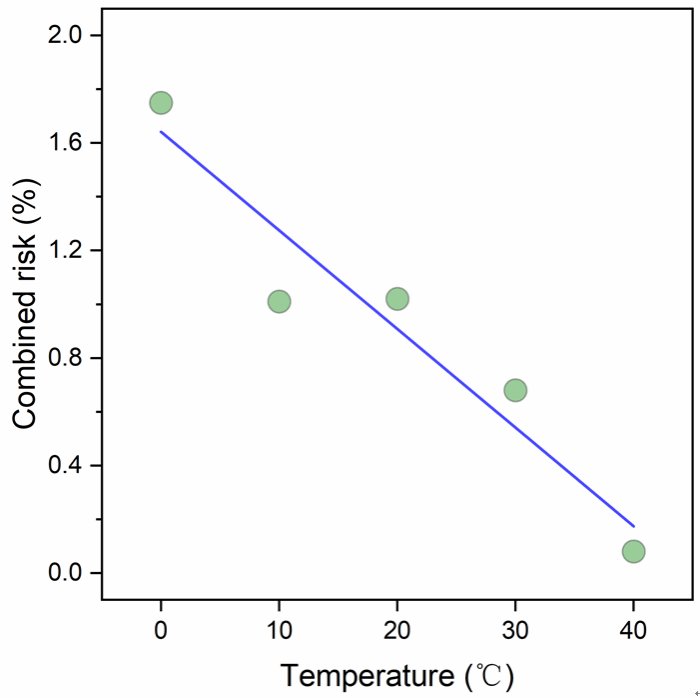

為填補這一空白,研究團隊以我國大亞灣沉積物為對象,采用DGT(Diffusive Gradients in Thin Films)技術,模擬五種溫度條件(0°C、10°C、20°C、30°C 和 40°C)下15種稀土元素的生物可利用性,并結合谷陽光研究員牽頭且主導構建的SPI模型,系統評估這15種稀土元素對水生生物區系的聯合生態風險。研究結果顯示,隨著溫度升高,15種稀土元素的生物可利用性下降幅度達40%~70%,表明其在沉積物中的遷移能力減弱、吸附性增強。同時,聯合生態風險概率由0℃的1.75%顯著下降至40℃的0.08%。

研究團隊指出,全球變暖將深刻影響污染物在海洋沉積物中的遷移、釋放及生態暴露特征。建議在污染物監測與生態管理中引入氣候調節因子,構建氣候響應型生態風險評估模型。本研究不僅為海岸帶污染物風險評估提供了理論支撐,也為漁業資源保護與生態環境協同管理提供了科學依據。

本研究獲得了國家重點研發計劃(2022YFC3105600, 2024YFD2401401)、國家自然科學基金(42322704, 42277222)、廣東省自然科學基金(2023B1515020078)和中國水產科學研究院中央級公益性科研院所基本科研業務費(2023TD15)項目的資助。

圖1. 大亞灣沉積物中稀土元素的生物可利用性隨著溫度從 0?℃升高至 40℃而顯著下降,表明溫度是影響稀土元素生物可利用性的關鍵因素

圖2. 聯合生態風險與溫度之間的關系。結果顯示,隨著溫度升高,聯合概率生態毒性風險顯著下降(y = 1.642-0.037x,R2= 0.89)