近日,中國水產(chǎn)科學研究院南海水產(chǎn)研究所谷陽光(第一作者兼通訊作者)、王亮根等對粵東養(yǎng)殖濕地系統(tǒng)中的榕江及河口區(qū)域致癌金屬鈹?shù)纳锟衫眯院退锶郝渖鷳B(tài)風險評估的研究工作取得新進展,相關研究成果以《Beryllium in riverine/estuarine sediments from a typical aquaculture wetland, China: Bioavailability and probabilistic ecological risk》為題發(fā)表在海洋污染領域國際知名刊物《Marine Pollution Bulletin》上。

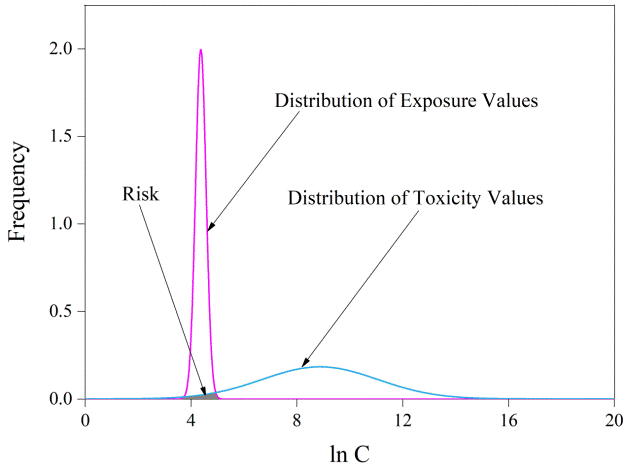

鈹因其良好的物理特性,被廣泛運用于電子、核能、太空等高端裝備制造業(yè)。鈹具有致癌致畸作用,已被世衛(wèi)組織和美國環(huán)保署等機構列為優(yōu)先控制污染物,但在漁業(yè)水域卻鮮有報道。南海所漁業(yè)生態(tài)環(huán)境風險評估研究團隊近年重點關注漁業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中污染物生物可利用性及生態(tài)健康風險評估工作,采用富集因子、端源和概率相交生態(tài)分析等技術和手段,對榕江及河口區(qū)域沉積物鈹?shù)纳锟衫眯浴碓春退锶郝渖鷳B(tài)風險進行研究,發(fā)現(xiàn)生物可利用性鈹含量小于6%;端源分析表明,榕江及河口鈹主要來源于上游河流和連江輸入;基于鈹?shù)纳锟衫眯缘母怕噬鷳B(tài)風險評價表明,鈹對魚類、甲殼類和藻類組成的生物群落具有2.91%的半致死率。

論文在線獲取鏈接為:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X18307781